这两天高考分数出来了,又到了“几家欢乐几家愁”的时刻。

同事冯姐家的儿子考得特别好,第一志愿基本算是板上钉钉了。这个结果,让冯姐既欢喜又发愁:

喜的是儿子得偿所愿,这么多年的辛苦没有白费;

愁的是儿子想读的是厦门大学,离家远,又是头一次离开家独自生活,她很担心儿子不能照顾好自己——这小子从小到大,被冯姐照顾得无微不至,连袜子内衣都很少自己动手洗。

“我现在特担心儿子跟新闻里那个学霸一样,因为自理能力差被学校劝退!”

这还没收到录取通知书,冯姐就已经开始替儿子的大学生涯担忧了……

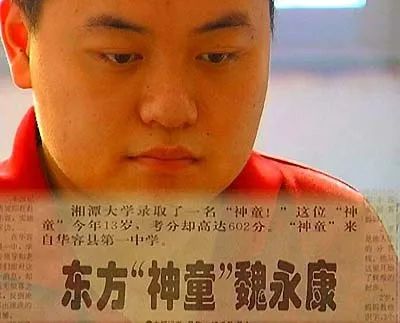

冯姐提到的学霸,就是前几年火遍网络的“神童”魏永康——

2岁认识1000多个汉字,4岁掌握初中文化, 8岁上县属重点中学,13岁以高分被重点大学录取,17岁考上中国科学院的硕博连读。

然而,这位本该前途一片光明的天才,却在20岁时因生活自理能力太差、知识结构不适应中科院的研究模式被退学。

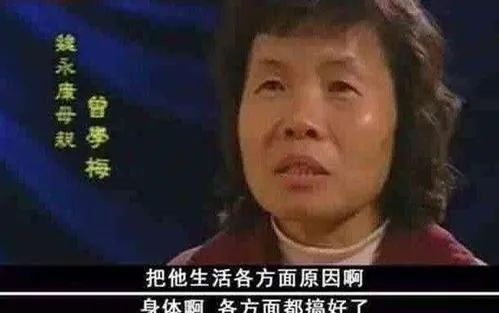

而造成这一切的“罪魁祸首”,就是魏永康的母亲曾学梅。

曾学梅坚定地认为:“万般皆下品,惟有读书高。”

为了让儿子全身心地投入学习,曾学梅包揽了他所有的生活起居——洗衣服做饭,洗脸洗澡,甚至为了不耽误儿子看书,连饭都一口一口直接喂到他嘴里。

这样“360°无死角”的照顾,一直持续到魏永康考上中科院。突然离开妈妈照顾,魏永康生活彻底乱了套:衣服不会洗,被子总是臭烘烘的,甚至大冬天也不知道换冬装,居然穿着单衣、拖鞋出门……

学业上就更是一塌糊涂——缺乏时间观念的他不知道怎么安排自己的学习计划,连考试时间都记不住,好几门功课都因为缺考而挂科。

最终,曾经轰动一时的天才神童,就这样成为了又一位“仲永”。

和魏永康一样被名校退学的,还有常书杰——2015年时,他以学校第一名、湖北省理科第八名的成绩,被北京大学录取,还得到了北大当年的“高通奖”。

要知道,“高通奖”是北大根据高考成绩排名,对当年入学新生的一种奖励,常书杰那届只有两人获得了这个奖。

可惜,上了大学后的常书杰开始放纵自己沉迷游戏,白天睡觉晚上打游戏。“逃课”几乎成了他的大学日常。由于成绩一路下滑,2018年,已经大三的常书杰从北大申请了退学。

比较幸运的是,退学的打击唤醒了常书杰。经过一年的努力复读,2019年,他再次参加高考,以湖北省理科状元的身份考上了清华大学。

从这两位曾经的天才身上,我们看到了独立性的严重缺失——这也是很多孩子都会面临的问题。

由于工作原因,我经常会跟孩子的父母打交道。不少爸妈都曾提到过:

孩子自理能力差、不够独立,平时什么都等着别人来干;遇到问题也只会手足无措,既没主见,也想不出办法来解决。

他们在抱怨的同时,却忽略了一件事:造成这种结果,做父母的有着不可推卸的责任。

首先,很多父母缺乏“边界感”。

他们总想给孩子最周全的照顾,恨不得为他们包办好一切。而这种“周全”会给孩子一种错觉:照顾自己,本来就是父母应该做的。

当孩子习以为常后,他们就不会再为这些事动脑子,缺少自律和责任心,依赖性也越来越强。甚至有些孩子不再感恩父母的养育之情,成为了人们口中的“巨婴”和“白眼狼”。

其次,父母过分看重学习成绩。

就像魏永康的母亲那样,很多父母常常告诉孩子:“只要你好好学习,考上个好大学,我什么都不用你做!”

所以孩子在成长过程中,很多能力都无法得到锻炼,也会缺少生活、社交等方面的必备常识。渐渐地,孩子成为了高分低能的“书呆子”,没主见、缺少独立思考、判断和解决问题的能力,很难融入社会和职场。

第三,部分家长“惧怕”孩子成长。

随着孩子一天天长大,他们会产生独立意识,开始尝试着自己做主,渴望拥有私密的空间——这是生命成长的必然规律。

但有部分父母无法接受孩子成为独立个体,离开自己的庇护和掌控。这种“分离”,会让他们感到一种“不再被需要”的失落和孤独感。

在他们眼里,孩子还小,考虑问题不够周到,自己有责任帮他们做决定,同时孩子也必须无条件服从。

在一方企图逃离、另一方拼命挽留的情况下,不外乎会有两个结果:

孩子放弃自由和独立,被父母左右、唯唯诺诺地过完自己的人生;或者孩子不顾一切挣脱束缚,最终闹得两败俱伤。

孩子的成长,离不开父母的细心照料和严格教导;但作为成年人,我们却要懂得分寸,在担负起养育责任的同时,也要留给孩子足够的自主成长空间。

培养孩子独立,有几件事爸妈们一定要做到——

1. 尊重孩子的想法

当孩子不再“听话”、主动提出自己的想法时,说明他们已经开始懂得独立思考了。这是好事,值得鼓励。

在这种情况下,家长不要马上拒绝孩子,更不要用成年人的思维去评判和“挑刺”。

先倾听他们的想法,肯定他们独立思考的精神;然后以平等的态度和孩子沟通,用商量的语气说出你的建议,帮他们分析利弊,引导他们做出正确的选择。

2. 允许孩子失败和试错

没有人生来就什么都懂、不会出错。有些时候,孩子需要用错误、挫折来学习什么是“责任”,并从中积累经验和成就感。

在可控范围内,家长可以鼓励孩子按照自己的想法去做,但要事先与他们约定:不管结果如何,你都需要为你的决定负责。

即使最后结果不尽如人意,家长也不要过分指责孩子,以免孩子因为害怕出错而不敢独立。

3. 狠心“放手”让孩子“碰壁”

很多时候,不是孩子不敢承担失败的后果,而是为人父母的我们舍不得孩子受伤、碰壁。

每个孩子都是父母的心肝宝贝,真是捧着怕摔了、含着怕化了。但是,我们不可能帮孩子遮挡一辈子的狂风骤雨,也没有权利剥夺他们接受挫折教育、增强心理承受能力的最好机会。

不经历失败的洗礼,孩子就学不会坚强和勇敢。就像我们小时候学骑自行车,如果爸妈不放开扶着后座的手,我们永远也不可能学会。

英国心理学家西尔维亚曾说过一句话:“这个世界上所有的爱,都是以‘聚合’为最终目的,只有一种爱以‘分离’为目的,那就是父母对孩子的爱。”

只有家长懂得“放手”和“离开”,孩子才能拥有成长的空间,以及无限的可能性。

声明

睿丁英语官网(www.reading-china.com)所涉及的任何资料(包括文字、图片、视频、版面设计等)均受到《中华人民共和国著作权法》等法律法规保护,未经授权禁止任何商业用途。